Sai 釵/サイ

Diese sehr bekannte Waffe, wird nicht nur in den Kampfkünsten des Ryukyu-Archipels verwendet. So findet man sie auch in zahlreichen anderen ostasiatischen Ländern, so in China (Chai, Gen, T'ieh ch'ih), Malaysia (Tekpi) und Indonesien (Trisula, Cabang).

Die japanische Bezeichnung Sai leitet sich vom chinesischen Chai (Haarnadel - 钗) ab, welches wiederum aus den zwei Radikalen cha (Gabel, Mistgabel, Kreuz, Zinke - 叉) und jin (Metall, Geld, Gold - 金) besteht. So ergibt sich also das Wort Metallgabel oder Metallkreuz, welche die Form des Sai beschreibt.

Auch zu dieser Waffe gibt es verschiedene Vermutungen über den Ursprung und die Entwicklung zur Waffe:

- Eine sehr nahe liegende Möglichkeit wäre, dass der Sai einfach nur die Spitze einer normalen Mist-/Heugabel gewesen ist. Doch warum sollte man eine Langwaffe dieser Form (wie sie zum Beispiel noch als Hu Cha / Tigergabel im Kung Fu existiert) verkleinern?

Tigergabel mit zwei ZinkenTigergabel mit drei Zinken

Tigergabel mit zwei ZinkenTigergabel mit drei Zinken - Einer anderen Theorie zufolge war der Sai eine vereinfachte und dem praktischen Gebrauch angepasste Modifikation eines Gegenstandes der antiken religiösen chinesischen und indischen Ikonographie - Machtsymbole zum Schutz der buddhistischen Lehre. So liegt es nahe, dass der Sai eine abgewandelte Form des Vajra (sprich: „Watsch - ra“, Sanskrit der Mächtige, der Harte) ist.

Der Vajra, der Donnerkeil, ist eine der ältesten Waffen, die in den indogermanischen Überlieferungen beschrieben werden. Man kann ihn vielleicht am besten als ein Wurfgeschoss bezeichnen. Es ähnelt in seiner Funktion dem Hammer des Thors oder den Blitzen des griechischen Gottes Zeus bzw. des römischen Pendants Jupiter. Die Form des Vajra als Zepter oder Waffe scheint seinen Ursprung im einfachen oder doppelten Dreizack zu haben, der als ein Symbol für Blitz und Donner in vielen antiken Zivilisationen des nahen und mittleren Ostens aufkam. Es ist in vedischer Zeit die Waffe Indras, später auch die Waffe Shivas. Er soll ursprünglich aus den unzerstörbaren Knochen des vedischen Rishis Dadhichi gemacht worden sein. Der indischen Legende nach fiel der Ur-Vajra vom Himmel: Gott Indra hatte die Welt erschaffen und sah, dass sie von Dämonen besetzt war. Darauf hin ließ er den Vajra auf die Erde fallen und vertrieb damit die Dämonen.

Ein im heutigen Vajrayana - Buddhismus benutzter VajraZeichnung eines Vajra

Ein im heutigen Vajrayana - Buddhismus benutzter VajraZeichnung eines Vajra

Die von tibetanischen Mönchen als Waffe benutzten Vajra hatten scharf geschliffene Spitzen; meist aus Bronze, manchmal auch mit Gold, Silber oder Eisen legiert, seltener aus Holz, Knochen oder Kristall gefertigt.

Indra mit dem Donnerkeil VajraShiva mit Dreizack (Symbol des Donners)

Indra mit dem Donnerkeil VajraShiva mit Dreizack (Symbol des Donners)

Das Vajra aus einem tibetanischen Kung Fu - StilSeine besondere Bedeutung besitzt der Vajra auch heute noch im tantrischen Buddhismus. Hier hat der Vajra seinen Waffencharakter nahezu völlig verloren. Die buddhistische Schulrichtung des Vajrayana oder Diamantfahrzeug leitet sich von seinem Namen ab. Im Tibetanischen heißt der Vajra Dorje, und das wiederum ist das Wort für Diamant. So ist der Vajra ebenso wie der Diamant das Symbol der Reinheit und Unzerstörbarkeit der letzten Wirklichkeit (Shunyata). Er wird jetzt als Diamantzepter bezeichnet. Die in der Religion benutzten Vajra haben entweder 9, 5, 3 oder 1 Spitze an jeder Seite.

- Eine weitere Theorie ist, dass der Sai aus China als Waffe für die okinawesische Polizei eingeführt wurde. Diese sogenannten „Chikusaji“ trugen diese Selbstverteidigungswaffe, die denen, die sich gegen eine Festnahme wehrten, entgegengeschleudert werden konnte. Eine solche Technik, bei der das Ziel das Fixieren des Beines des Angreifers ist, ist in einigen der traditionellen Kata vorhanden.

Diese Theorie zieht ihre Glaubwürdigkeit aus der Tatsache, dass einer Okinawas berühmtesten Sai-Techniker, Kanagushiku (Kinjo) Ufuchiku (1841 - 1926), ein hoch angesehener Polizei-Kommandant war. - Eine letzte Variante die ich noch anfügen möchte ist die, nach welcher der Sai seinen Ursprung in einer Zierhaarnadel hat. Wie Eingangs bereits beschrieben, stammt das japanische Wort Sai vom chinesischen Chai ab, welches die Bedeutung Haarnadel besitzt. Wenn man sich nun antike asiatische Haarnadeln betrachtet, sieht man sehr schnell, warum sich aus der Bedeutung „Goldgabel“ die Bedeutung „Haarnadel“ entwickelt haben könnte. Ob sich aus den meist zweizinkigen Exemplaren aber nicht eher das Jutte entwickelt hat anstelle des Sai, ist jedoch offen.

Haarnadel mit den üblichen 2 SpitzenHaarnadel mit drei Spitzen

Haarnadel mit den üblichen 2 SpitzenHaarnadel mit drei Spitzen

Nunti (links), Manji - Sai (mitte) und Sai (rechts)

Die Einzelteile des Sai werden wie folgt benannt:

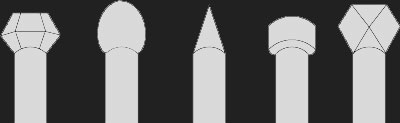

Hier einige Varianten der Tsukagashira:

Durch eine spezielle Technik ist es möglich einen Stock mit den Sai derart einzuklemmen, dass er nicht mehr befreit werden kann.

In der Kampfkunst konnten die Techniken des Tode ohne grössere Veränderung direkt mit dem Sai ausgeführt werden. Man benutzte die Sai paarweise, und meist hatten die Kämpfer noch einen zusätzlichen Sai im Gürtel.

In der Regel unterscheiden sich die Sai-Techniken kaum von denen, die in den Karate-Stilen verwendet werden. Der Hauptunterschied ist, dass die Waffe in zwei Positionen geführt werden kann: Honte (Waffenklinge nach aussen) und Gyakute (Klinge zum Körper). Dies trifft auf jede Technik zu, mit Ausnahme der Schlagtechniken (Uchi). Sie werden nur in Honte ausgeführt.

|  |

Honte Mochi | Gyakute Mochi |

| Name der Kata | Ära ihrer Gründung | Zeitraum |

|---|---|---|

| Aragaki no sai | Taisho-Periode | 1912 - 1926 |

| Chatanyara no sai | Ryukyu-Königreich | 1414 - 1867 |

| Chihara no sai | Ryukyu-Königreich | 1414 - 1867 |

| Hakuta (Gawa) no sai | Meiji-Restauration | 1868 - 1912 |

| Hamahiga no sai | Ryukyu-Königreich | 1414 - 1867 |

| Hantagawa no sai (Tantagua) | Ryukyu-Königreich | 1414 - 1867 |

| Ishikawaguwa no sai | Ryukyu-Königreich | 1414 - 1867 |

| Jigen no sai | Taisho-Periode | 1912 - 1926 |

| Kogusoku no sai | Ryukyu-Königreich | 1414 - 1867 |

| Kojo (Kagi) no sai | Meiji-Restauration | 1868 - 1912 |

| Kourugawa no sai | Ryukyu-Königreich | 1414 - 1867 |

| Kuniyoshi no sai | Meiji-Restauration | 1868 - 1912 |

| Matayoshi no sai | Taisho-Periode | 1912 - 1926 |

| Matsuhiga no sai | Ryukyu-Königreich | 1414 - 1867 |

| Matsumura no sai | Ryukyu-Königreich | 1414 - 1867 |

| Nakazato no sai | Showa-Periode | 1926 - 1989 |

| Nicho sai | Showa-Periode | 1926 - 1989 |

| Renshuho | Showa-Periode | 1926 - 1989 |

| Renshuho taibo no sai | Showa-Periode | 1926 - 1989 |

| Ryueiryu no sai | Showa-Periode | 1926 - 1989 |

| Sakugawa no sai | Ryukyu-Königreich | 1414 - 1867 |

| Sancho sai | Unbekannt | - |

| Shihohai no sai | Unbekannt | - |

| Shinbaru no sai | Unbekannt | - |

| Soken no sai | Taisho-Periode | 1912 - 1926 |

| Tawada no sai | Ryukyu-Königreich | 1414 - 1867 |

| Tokuyama no sai | Ryukyu-Königreich | 1414 - 1867 |

| Tsuken Shitahaku sai | Ryukyu-Königreich | 1414 - 1867 |

| Ufuchiku no sai | Ryukyu-Königreich | 1414 - 1867 |

| Ushi sai | Ryukyu-Königreich | 1414 - 1867 |

| Yakaa no sai | Meiji-Restauration | 1868 - 1912 |

Matayoshi-Sai / Manji-Sai - 卍釵

Nebst der bekannten Sai-Form gibt es noch zwei weitere. Eine davon ist der sogenannte Matayoshi bzw. Manji Sai.

|  |

Manji - Sai im Honte Mochi | Manji - Sai im Gyakute Mochi |

Der Name Matayoshi-Sai rührt von der Tatsache her, dass Shinko Matayoshi der erste Experte Okinawas war, der diese Waffe in Anlehnung an ein ähnliches Gerät, das er in Shanghai gesehen hatte, nachbaute.

Shinken Taira entwickelte diese Waffe, nachdem er das buddhistische Manji-Symbol in einem Tempel sah während er für das Wohlergehen seines Dojo betete.

Im Okinawa Kobudo werden z.B. die Kata Manji no Sai / Jigen no Sai und Shinbaru no Sai mit dieser Waffe ausgeführt.

Eine solche Waffenform ist aber keineswegs nur auf Okinawa zu finden. So gibt es eine identische Waffe auch in Indonesien mit dem Namen Siku - Siku.

Siku-Siku (Waffe aus dem Pencat Silat)

Der Name Manji – Sai der vorwiegend bei Schulen benutzt wird, die nicht den Matayoshi-Stil praktizieren kommt von der japanischen Bezeichnung des Hakenkreuzes Manji.

Das Swastika als dschainistisches und hinduistisches Symbol

Swastika (Sanskrit), Wantzu (chin.) oder Manji (jap.) ist eines der ältesten Symbole Indiens und Chinas. In der Induskultur ein Glückszeichen, in China mehr ein Symbol der Unendlichkeit. Swastika wird in etwa mit „das, was gut ist“ oder „glücklich sein“ übersetzt.

Die große Buddha-Statue auf der Insel Lantau in Hongkong: der Buddha trägt auf der Brust ein Swastika

Die vier Arme des Hakenkreuzes stellen die Möglichkeit dar, in denen eine Seele wiedergeboren werden kann: in die Götter-, Höllen, Tier- oder Menschenwelt. Auch deutete es in China die vier Weltgegenden an. Seit etwa 700 n. Chr. Wurde es im Sinne von „Zehntausend“ (Wan) verwendet das als Zahl der Unendlichkeit gilt.

Eine antike chinesische Münze, im unteren Teil kann man deutlich das linksflügelige Swastika erkennen

Nunti

Nunti bedeutet soviel wie „Durchbohrungs (Nun) technik (ti)“. Im chinesischen Bubishi (nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Werk aus Okinawa), eine der ältesten Handschriften über Kampfkunst, wird diese Waffe, dort Saibu genannt, erstmals beschrieben. Der Nunti, der an die Spitze einer Lanze erinnert, soll während der Ming-Dynasty entstanden sein und wurde vor ca. 600 Jahren zusammen mit anderen Waffen aus China kommend in Okinawa eingeführt.

Der Nunti besitzt keine Tsukagashira, hat engere Yoku, und ist mit zwei gleichlangen Monouchi ausgestattet.

Sensei Shinko Matayoshi erlernte die Kunst des Nunti-jutsu bei dem chinesischen Meister Kingai in Shanghai.

Der wohl als Wurfwaffe konzipierte Nunti wird meistens zusammen mit dem Nuntibo verwendet um ihn dem Gegner entgegen zu schleudern.